「3つの言葉のルール」で脳活動がバイリンガルに !?

2007年1月27日、諏訪東京理科大学篠原研究室のご協力で「3つの言葉のルール」に基づいたグローバルスクエアの学習メソッド(以下GSメソッド)による英語学習の効果測定実験を行いました。

リスニングテストにおける脳活動状況を学習前と学習後で比較したところ、GSメソッド被験者グループは、学習後のリスニングテストに回答している最中、脳活動が沈静化していることが解りました。

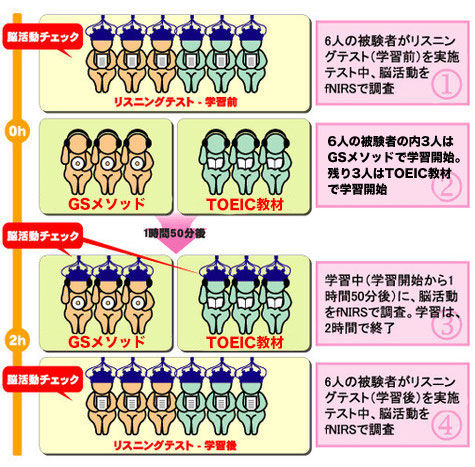

実験方法

図1.実験の手順

この実験では、GSメソッド被験者3名のグループと、市販TOEIC教材被験者3名のグループそれぞれに、リスニングテストを実施。学習中の脳活動を、fNIRStationと光トポグラフィ装置を用いた多チャンネル近赤外線分光法で調査しました。

学習前と学習後のリスニングテストの中身は異なりますが、テストのレベルは同じで、学習時間もともに約2時間です。

その結果として得られたのが、下記の表①、表②の実験結果です。 表①がGSメソッド被験者グループのリスニングテストの結果。表②が市販TOEIC教材被験者グループのリスニングテストの結果を示しています。

表①を見ると、GSメソッドで学習した被験者グループ3人のリスニングテストの点数が、GSメソッドを学習する前と比べて全員上がっていることがわかります。

一方、市販TOEIC教材で学習した別の被験者グループ3人の場合、テストの点数が上がっているのはFさんだけとなりました。

表① GSメソッド被験者グループのテスト結果(100点満点)

| Aさん | Bさん | Cさん | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| リスニングテスト(学習前)※1 | 31点 | 38点 | 50点 | 119点 |

| リスニングテスト(学習後)※2 | 38点 | 50点 | 63点 | 151点 |

表② 市販TOEIC教材(100点満点)

| Dさん | Eさん | Fさん | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| リスニングテスト(学習前)※1 | 44点 | 55点 | 19点 | 119点 |

| リスニングテスト(学習後)※2 | 44点 | 55点 | 31点 | 131点 |

※1.リスニングテスト(学習前)・・・教材学習前に実施したTOEIC対策模擬試験その1

※2.リスニングテスト(学習後)・・・教材学習後に実施したTOEIC対策模擬試験その2

TOEIC対策模擬試験その1とその2とでは、問題内容は異なるがレベルは一緒

※3.市販TOEIC教材・・・CDでリスニングしながら設問に答えるTOEIC対策教材

一体何が起こったのか?

こうなってくると、気になるのがそれぞれの脳の活動状況。

早速ですが、脳の活動状況がひと目で把握できる以下のマッピング解析図をご覧下さい。

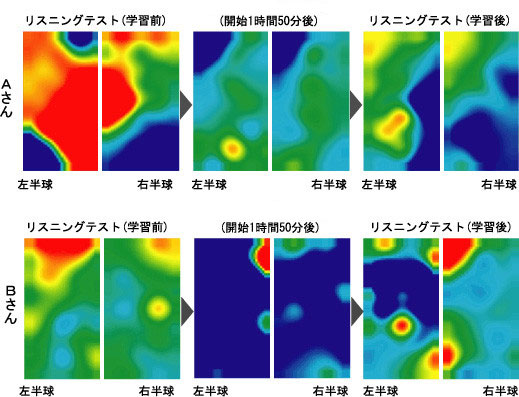

図2.GSメソッド被験者グループの脳活動状況

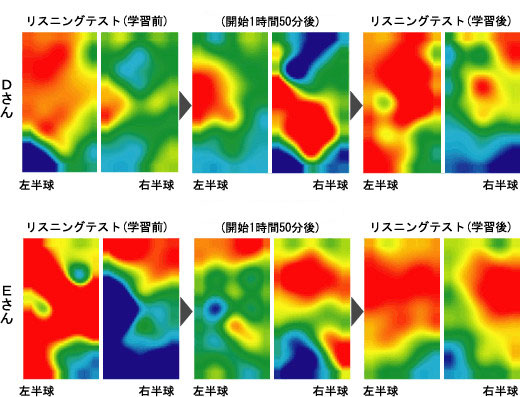

図3.市販教材被験者グループの脳活動状況

学習前のリスニングテストにおける脳活動状況は、被験者グループ問わず活発化しています(赤 > 黄色の順に活発)。スタート時点での英語に対する脳の反応は、両グループ同じだと考えることができます。

ところが、学習後のリスニングテストではまったく正反対の反応を示しています。GSメソッド被験者グループは、テストに回答している最中、脳活動が沈静化しています(青>緑の順に沈静)。一方で、市販TOEIC教材被験者グループは、テストに回答している最中、依然、脳活動が活発化しています。学習中(開始1時間50分後)の脳活動も同様の傾向がみられています。

いずれにせよ、GSメソッド被験者グループの英語に対する脳の反応が沈静化していることだけは確かです。

この現象は、英語学習の効果として、どのように解釈できるのでしょうか?

今回の実験にご協力くださいました諏訪東京理科大学篠原研究室の篠原教授に伺いました。

英語を本能的に使い出した兆しが見られた

篠原教授:バイリンガルが英語を使う際の脳活動は、沈静化しています。つまり、英語に 対して、一見反応していないように見えます。それ自体はごく自然な話。というのも、バイリンガルは、何の苦もなく英語を使いこなす人たちだから。逆に、活発化しているということは、一生懸命処理しようとしている証拠であって、裏返せば、まだ英語が理解できていないということです。

篠原教授:今日までの研究で、バイリンガルはボケにくく、ボケても進行が遅い、ということが報告されています。脳活動に反応が見られないのにボケにくい、 ということは、脳のもっと深いところで「何かが起こっている」のかもしれません。今回は小規模実験で被験者数が限られているので、GSメソッドでも同様のことがいえるとは断定できません。でも、被験者数を増やして大規模実験をやってみる価値はあると思いますよ。

篠原 菊紀 教授

東京大学、同大学院教育学研究科修了(健康教育学)

諏訪東京理科大学共通教育センター教授

専門は脳システム論、健康教育学、精神衛生学。多チャンネル近赤外線分光法fNIRStationと光トポグラフィ装置で日常的な生活場面での脳活動を調べている。

テレビ、雑誌、新聞等での脳・健康関連実験・解説・監修多数。

【著書】

「頭を鍛える「活脳」トレーニング」(PHP)、「篠原教授のえんぴつで大人のお絵かき脳トレドリル」、「篠原教授の大人の脳ドリル」(永岡書店)、「ごろ寝で10分 聴くだけドリル!」(きこ書房)、「60秒活脳体操」(法研)、「ボケない脳をつくる」(集英社)など

脳活動がバイリンガル脳へ収束する !?

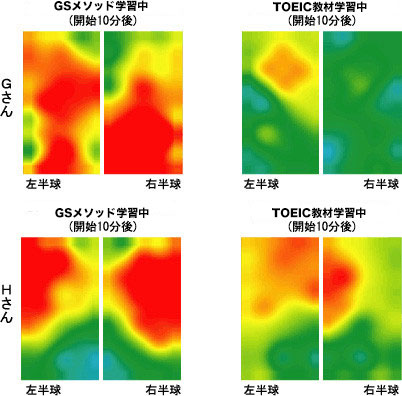

ここで、先ほどの実験とは別に行った実験の結果をご覧下さい。二人の被験者に、GSメソッドと市販TOEIC教材の両方を体験してもらい、開始10分後の脳活動状況を調べました。結果は次の通りです。

図4は、GSメソッド学習開始10分後の脳活動と、市販TOEIC教材教材学習開始10分後の脳活動の様子です。開始10分後では、明らかに、GSメソッドの方が活性化しています。

一方で、図2、図3のデータから、開始2時間後では、GSメソッド学習グループの脳活動は沈静化し、市販TOEIC教材学習グループは依然活性化していることがわかります。

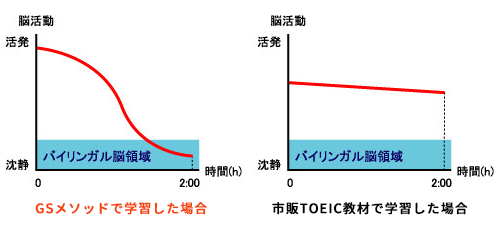

以上の事から、図5の仮説が考えられます。GSメソッドで学習した場合は、効率よく英語を吸収するために、極めて短時間で、脳活動がバイリンガル脳へ収束する様子を表しています。

市販TOEIC教材で学習した場合は、一見脳トレにはなっていますが、英語習得という意味では、 非効率な作業を継続している様子を表しています。

図4.GSメソッド教材と市販TOEIC教材学習開始10分後の脳活動状況

図5.英語に対する脳活動状況の推移(仮説)

篠原研究所の皆さんとGSメソッド開発者の各務

諏訪東京理科大学篠原研究室の篠原菊紀教授ならびに学生の皆さんの協力で、英語学習時の脳活動に、最先端の科学で挑むことができました。休日にも関わらず、遅くまでご協力ありがとうございました。

今回の実証実験の規模だけでは、この仮説を立証するまでにはいたりませんでしたが、今後に手ごたえを感じて実験を終えることができました。これからもできる限り実証実験をつづけ、新たな結果を得られ次第、ご報告させていただきます。

実験後記

今回実験に参加された学生の皆さんにGSメソッドの使用感を質問したところ、

「楽しい」

「考えなくて済む」

「ついつい身体がノル」

「スーッと英語が溶け込んでいく感じ」

といったポジティブフィードバックがありました。

実際、実験データを見ると、学習している最中の脳活動は沈静化しています(学習開始1時間50分後)。沈静化しているということは、脳に余分な負担がかかっていない状態だともいえます。つまり、学習をはじめてしばらくすると英語に対してある種の「快さ」を感じるとも言えるのかもしれません。