なかなか英語を

マスターできない…

その原因は英語と日本語の

仕組みの差にありました

私たちは中学、高校または大学で英語を学び、共通テストを目指すレベルであれば約5,000語以上の語彙と文法を習得しています。街の書店では英語学習に関するありとあらゆる書籍が並び、日本でアルファベットを書けない人間を探すほうが難しいです。

なのに、国際的に英語力を測定すると下から数えて何番目という有様です。では、日本人の多くが英語を苦手とする理由は何なのでしょうか? それは、日本語が持つ、特有の「仕組み」のせいだったのです。この「仕組み」に依存しないクセを付けることで、脳の配線が一気に整理され、英語が日本語のように認知できるようになります。

これらのメソッドはThe Japan Times社においても「もっとも効率的な英語習得のアプローチである」と評価されています。

英語が難しい本当の理由

こんにちは、グローバルスクエア代表の各務乙彦です。突然ですが、皆さんは日本人が英語が苦手な理由は何だとお考えでしょうか?

昨今では、英語の教育方針で日本語は英語学習の邪魔になると考えられ、「英語を本能で理解するために英語は英語で学ぶべきだ」「いやいや、それでは足らない。他の教科も英語で学ぶべきだ」という流れになってきています。しかし、世界的な脳科学の裏付けからいうと、約10歳前後で母語が完成してからの新しい言語習得は、表層的にしろ、深層的にしろ、母語の言語回路を介さなければいけないのです。つまり、日本語母語話者は日本語を用いて英語を習得するしかないのです。

日本の英語教育のトレンドから見ると「この時代に何をいってるんだ?」と言う声もあります。しかし、一定のレベルに達していない学習者が英語を英語で学んでしまう事は、いうなれば暗号を解読するようなもので、ただひたすら脳のストレスとなるだけなのです。私はこのストレスが更なる学習状況の悪化につながっていると考えます。

英語は“語順縛り”

ACTFL(全米外国語教育協会)の統計によると、ビジネスの補助ができる「Advance Low」レベルの英語を習得するために、日本人は約1320時間の受講時間が必要と言われています。しかしヨーロッパ系の生徒であれば約480時間で済むという数字があり、なんと3倍近い習得時間の差が存在しています。

実際、イギリスに留学し猛勉強をしていた私は、彼らの英語の習得のあまりの速さに「不思議だなぁ〜」と舌を巻いた記憶があります。

一般的には、「日本語は発音がヨーロッパ系の言語とは違うから不利」「日本語は源流がヨーロッパ系の言語と違うから不利」といったことがよく言われています。しかしながら、よく調べてみるとヨーロッパ系の言語同士でも発音や語彙が結構違うことがわかり、日本人が英語習得を苦手としている決定的な原因であるとは言えません。

それでは、なぜ日本人と他国の学生でこんなにも差がついてしまうのか? それは、英語、そして他のヨーロッパ系の言語が、“語順縛り”の仕組みであることが大きな原因です。

実はとても大切な“基本5文型”の本当の意味

ほとんどの日本人が英語教育の初めに勉強する「英語の基本5文型」。多くの人の記憶にありながら、「一体、何のために勉強したのか解らない」「本当に勉強する意味はあるのか?」といった感想をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。実はこの「基本5文型」がよく解らない理由には、日本語が持つ英語にはない性質、そして私たちの英語習得を妨げている本当の原因が隠れています。

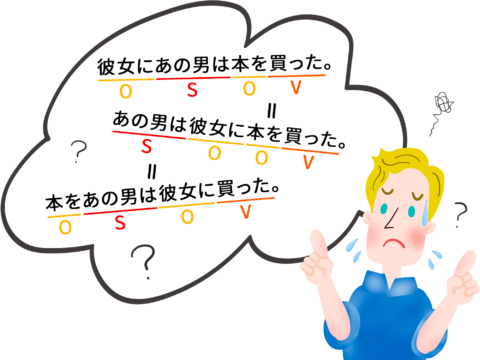

例えば日本語では、

「あの男は彼女に本を買った」

「彼女にあの男は本を買った」

「本をあの男は彼女に買った」

という3つの文は、全て同じ意味を持っています。にもかかわらず、S(主語)V(動詞)O (目的語)それぞれの並び順はバラバラです。すなわち、私たちが日本語で会話をする際は、S(主語)V(動詞)O (目的語)の並び順を厳密に守る必要はないのです。これは日本語の後置詞「てにをは」の仕組みによるもので、どんな順番に単語を置いても意味が通じてしまうという、世界でも数少ない言葉のシステムです。

しかしながら、英語の場合はそういきません。英語はS(主語)V(動詞)O (目的語)の並び順がほとんど固定化されているため、常に並び順に沿って単語を発話することを求められます。面倒なルールだなあと思うかもしれませんが、順番が決まっていることによって文構造の把握がシンプルになったり、知らない単語でも文型がわかることで「だいたいこういう意味だろう」と推測できるといった利点も多く存在しています。

フランス語やイタリア語、スペイン語といったヨーロッパ系言語も同様に語順によって支配されるため、単語の役割によって配置する場所がきちっと決まっています。そのため、英語やフランス語、イタリア語を母語に持つ人々にとっては、順番がバラバラでも通じてしまう日本語はとても不可解に見えるのではないでしょうか。

逆も同じ事がいえます。例えば、日本に住む外国人でも、いつまでも片言でぎこちない日本語しか使えない欧米人がいるかたわら、モンゴル出身の力士や韓国出身のタレントが短期間で流暢な日本語を習得しているシーンをテレビ等で見ることもあります。それは、彼らの母語が日本語と同じ「てにをは」のシステムを持つからなのです。

我々は反対にこの複雑怪奇な統語システムを使いこなせるがゆえに語順の重要性が気薄になり、結果として英語のような「語順支配型」の統語システムに対して脳が混乱を起こしてしまいます。私たちの英語習得を阻む大きな原因のひとつが、こういった言葉をコントロールする統語システムの「支配型」の違いだったのです。

英語習得に必要な3つの要素

上記でご説明した通り、「語順支配型言語への順応」をいかに本能的・習慣的に行えるかが、日本人の英語習得にとって大きなハードルになっていることは解りました。では具体的に、何をすればそのハードルをクリアできるのか。グローバルスクエアでまず重視していることは、英語と日本語を相互変換できるシンプルな文法を身につけることです。文法といっても、グローバルスクエアで教えているのは学校で習う学術的な規範文法ではありません。より直感的、かつ実践的な、人間の本能が作り出す言葉の自然法則の核心、すなわち「ことばのしくみ」です。

そのために私たちのレッスンでは、まず日本語にある「てにをは」システムの自由度を封じ、なるべくシンプルに英語文法と日本語文法をマッチさせるための、最大公約数を導き出しました。そして導かれた答えが、「文の骨格」「動詞のかざり」「名詞のかざり」の3つの要素です。

「文構造力」があなたの英語の扉を開く

ここまで、英語は「語順支配型」の文法であるのに対し、日本語は「てにをは支配型」の文法であるため、変換が難しいという話をしてきました。その問題をクリアするため、グローバルスクエアではまず、日本語を標準的な語順に限定して表現する訓練を行います。

英語の文は「基本5文型」で構成されています。そして日本語も、この「基本5文型」に当てはめて理解する訓練をまずは行います。ゲーム感覚で英語と日本語の「基本5文型」を瞬時に当て、変換するトレーニングを行うことで、英語を日本語に訳す際にも、英語と同じ“基本5文型”で発話を行うことになり、「文の骨格」を無意識に把握することが可能になります。これが「文構造力」の基礎となります。

ただ、文の骨格を把握しただけでは、「She is a teacher.」「She gave him a present.」のように簡単な文章を話すことはできても、ビジネスシーンで実際に使える複雑な内容の文章を発話することは難しいと思えるでしょう。実はこの「文の骨格」、「基本5文型」がクリアになると、不思議なことに「動詞のかざり」「名詞のかざり」もクリアになります。これまでの日本の英語教育では、この「骨格」と「かざりつけ」の区別が明確でなかったのです。

長い文章をいきなり訳すのはハードルが高そうに感じるかもしれませんが、そのような心配はありません。“基本5文型”という「文の骨格」がきっちりと決まっていますから、そこにそれぞれの「動詞のかざり」「名詞のかざり」をスポッと入り込ませるだけでいいのです。このような訓練を繰り返し行い、型に沿った英語の文を自然と発話・理解できる能力「文構造力」を身に付けることが、日本人の英語習得にもっとも必要なレッスンなのです。

習熟度に応じた3つのクラス

最初に、短期間で“基本5文型”をベースとした「文構造力」を習得し、その後「使える技術としての英語力」を獲得するクラスへとステップアップして頂きます。

科学実験により効果が認められました

日英文法を役割別のたった3つに大整理できたので、日本語・英語の仕組みの相関法もすっきりシンプルになりました。シンプルになればなるほど直感的、本能的に操れるようになります。このような感覚は、脳が沈静下した状態(バイリンガル状態)になったからこそ、感じることができる感覚であり、実際に科学実験によって、その効果が認められています。

諏訪東京理科大学篠原研究室によって行われた、リスニングテストにおける学習前と学習後の脳活動状況の比較実験では、GSメソッド被験者グループはテストの回答中、脳活動が沈静化しており、脳の中で英語に対する混乱が抑えられていることが解ります。GSメソッドを用いることで、英語がごく自然な言語として認知されるようになったのです。

実際に、多くの受講生からも、

「英語がスーと頭に入るようになりました」

「英文が急にすらすら読めるようになりました」

「英語の勉強が楽しくなりました」

といった感想を頂いています。

「英語は英語で」というダイレクトメソッドは、ヨーロッパ系の学生のように母語が同じシステム「語順支配型」を持つ学習者に対しては抜群の学習方法になりますが、日本人のように統語システムが大きく異る学習者に対しては、このように、日本語をうまく活用するかを考えた方が、はるかに効率的かつ効果的になるのです。

私たちのメソッドを体感してください

グローバルスクエアでは、私たちが30年研究を続け導き出した英語習得メソッドを

より多くの方々にご体感いただけるよう、無料体験レッスンを毎週実施しております。

少しでも興味を持っていただけましたら、是非一度お申し込みください。